你是否也有过这样的经历:

听到自己录的人声,感觉“还可以”,但一和伴奏放在一起,就显得要么太小声,要么被伴奏盖住,要么整体很糊?这其实就是混音没做到位。

很多朋友刚开始接触音乐制作时,往往会把精力放在录音或编曲上,却忽略了混音的重要性。

实际上,混音才是决定一首歌能否真正“好听”的关键环节。

今天这篇文章,我们就从零开始,带你认识混音、了解所需设备、掌握常见名词,并分享一些小技巧。

混音的本质是什么

混音(Mixing),直译就是“混合声音”。

但它并不仅仅是把所有录好的音轨堆在一起,而是要通过一系列技术手段,让音乐中的每个元素——人声、鼓、贝斯、吉他、键盘、效果音——在同一个空间里“和谐共处”。

混音的核心目标包括:

平衡:人声和伴奏的比例合适,不会“抢戏”。

清晰度:低频不轰头,中频不拥挤,高频不刺耳。

空间感:音乐有前后左右的立体感,而不是“糊在一起”。

氛围和风格:不同的流派(摇滚、电子、流行、爵士)需要不同的混音思路。

一句话总结:混音让音乐更像音乐,而不是声音的堆砌。

混音的工具箱:硬件篇

在进入软件和操作之前,我们必须先聊聊硬件。

因为没有靠谱的硬件,你很难听清楚声音的细节,也很难做出准确的调整。

监听音箱/监听耳机

声卡(音频接口)

声学环境与校准

混音用到的软件

硬件负责“听得见”,软件则负责“调得动”。

DAW(数字音频工作站,俗称 宿主软件)

插件(Plugin)

混音中常见名词解释

混音是一门需要积累与学习的“手艺”,为了避免在后续的教程或相关内容中“听天书”,我们来逐个解释一些常用概念:

干声(Dry):没有任何效果处理的原始声音。

湿声(Wet):加了效果器后的声音。

声像(Pan):把声音放在左右声道的哪个位置。比如吉他在左,人声在中间,钢琴在右。

低切(High-Pass Filter):滤掉不必要的低频,避免声音混浊。

高切(Low-Pass Filter):滤掉刺耳的高频。

Bus(总线):把多个音轨的信号汇聚到一个轨道上统一处理。

Automation(自动化):让参数随时间自动变化,比如人声副歌时自动拉大音量。

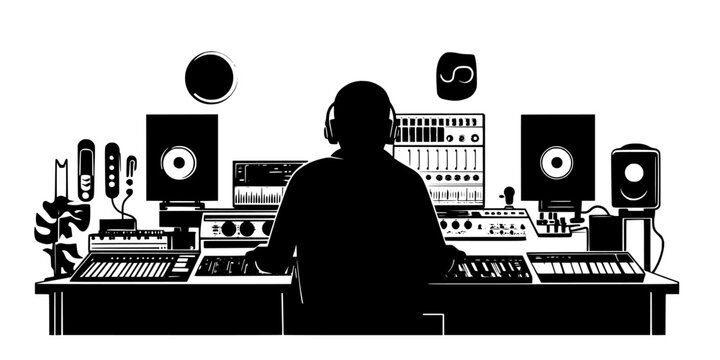

母带处理(Mastering):在混音完成后,对整体音量、频率、动态做进一步优化,让歌曲达到发行标准。

这些名词听上去复杂,但理解后就会发现,它们只是描述声音处理的一些方式。

混音的基本流程

了解设备和名词之后,我们来看看混音的常见步骤。

整理轨道:把人声、鼓、乐器、效果音分类好。

基础平衡:先调整音量和声像,做到清晰可辨。

均衡处理:用 EQ 给不同元素“让位”,避免频率打架。

动态控制:用压缩器让声音更稳,避免忽大忽小。

空间塑造:加入混响和延迟,营造立体感。

氛围润色:根据风格加入饱和、失真、调制等效果。

总线处理:把鼓、人声、乐器等分组统一处理。

导出与检查:在不同设备(音箱、耳机、车载)上试听,确认混音是否平衡。

链接:https://www.bilibili.com/video/BV1gGp1zHEfq/

【5分钟,5个混音大贴士】

实用小技巧

用耳机+音箱交替听:避免偏听某种设备的音色。

人声 EQ 小技巧:常常需要低切(80Hz 以下),再适当提升 3k-5kHz,让齿音更清晰。

鼓的混音:底鼓要和贝斯区分开,可以在 EQ 上错开频率。

空间感控制:混响不要乱加,小心“糊成一片”。可以给不同乐器设置不同大小和衰减的混响。

声学校准:不要忽视房间的影响。像 IK ARC Studio 这样的校准系统,可以大幅提升混音判断的准确性。

总结

混音是一门技术,也是一门艺术。它需要:

靠谱的硬件(Focal 监听音箱、M-Audio 声卡);

科学的环境(IK ARC Studio 校准盒子);

灵活的软件(DAW 与插件,如 IK Multimedia 效果器);

以及最重要的:时间与练习。

混音没有捷径,但有了正确的工具和思路,你会发现自己做的音乐越来越专业、越来越有质感。

你平时是用耳机还是音箱来混音?

有没有遇到“在电脑上听挺好,拿到车里就完全不对劲”的情况?

欢迎在评论区分享你的经历,我们一起交流!